「弔い屋! もう来たのか、早かったな。よし、乗ってくれ」

僕は頷き、荷馬車の後ろに乗り込む。

「二つ転がってるだろ。今日はよ、片方は【青紫】で、片方はほら、あそこ。クナドの近くで見つかったんだ。荷台が少し狭いが、運ぶ手間が省けていいだろ。よし、じゃあ出すぞ」

荷馬車の周囲には人が集まっているも、誰も僕と目を合わせようとしない。それはそうだ。荷台に横たわっているのは骸───しかも自ら命を絶った者達で、この島では忌み嫌われているのだから。

「今日の骸はよ、別々に見つかったが……心中らしいぜ」

僕は傍らの麻袋を、そっとめくった。紫陽花のような髪の色をした少女で、まだ死斑は浮いていない。余り苦しんだ様子はないから、恐らく強い毒を飲んだのだろう。

もう片方の男性は、薄茶色の髪をした男性だった。こちらも穏やかな死に顔だから、お揃いの毒かも知れない。

「まぁ、軍に捕まるよりは二人で死んじまった方が幸せかもな」

今日の骸担ぎはよく喋る上に、なかなか人情深いらしい。他の骸担ぎは僕となんて喋りたがらないし、こんなふうに死者を悼むようなことも言わない。彼に小さな幸せがありますように、と僕は祈っておいた。

───この二人は、この世界に殺されてしまった。

こんな残酷な世界を創った愚か者など、この世界から消し去ってしまいたい。

「そういやぁ、そろそろオランピア様の舞台があるはずだよな。何つったっけ、ギョーコーをいただくとか、むつかしい言葉なんだよな、本当は」

暁光を頂く、だよ。僕は心の中で答える。

暁光とは明け方の美しい光。彼女が舞うと闇が祓われて陽が射すから、誰かがそう言い始めたのだ。

「俺は黄泉生まれだからよ、死んだらあの太陽になるんだ。こんな島で生きててもいいことねぇし、さっさと死にたいくらいなんだが、自殺するとオランピア様に会えねぇうえに、あんたに面倒見てもらうことになるもんなぁ」

彼が言いたいことはつまりこうだ。この世界の太陽は、黄泉の者達の魂を糧にして輝いている。【白】のオランピアがあの舞台で祈りを捧げる時に、晶となった魂を捧げるのだ。

対して、地上の者の魂は天三柱に奉納され、柱を彩ることになる。

それがこの天供島の仕来り。

でも自ら命を絶った者は不吉だから、こんなふうに荷馬車に乗せられて北の浜に運ばれる。そして僕に弔われるのだ。

「俺はよ、オランピア様に憧れてるんだ。一度だけ運良く近くまで行けたことがあって、あまりにも綺麗なんで腰を抜かすかと思ったんだぜ。あの時ほど、骸担ぎの手形が有り難かったことはないぜ。他の黄泉の奴等はお天道様もオランピア様も拝めないが、俺はこの通り、死んだ奴等を運ぶために地上も黄泉も自由自在だ。なぁ弔い屋、あんたはオランピア様を見たことあるかい?」

「……あります」

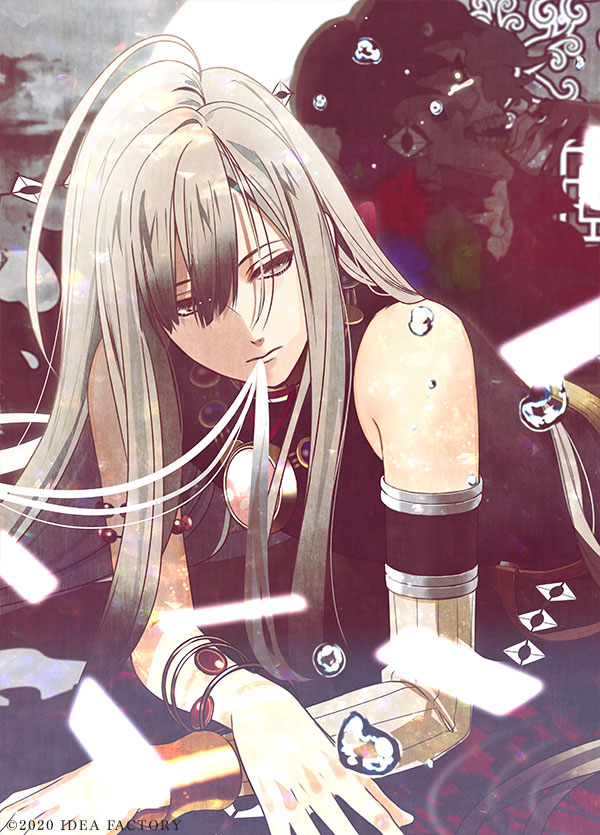

何度も、何度も。でも遠くから、彼女の目に入らないように、ずっと遠くから。

「オランピア様ってのは、あの天女島の【白】のたった一人の生き残りなんだろ? もう十年以上経つよなぁ、あの不気味な……月も、海も血を流したみたいでよ。ああ、でもあんたはまだ産まれてまもないくらいか? 覚えてねぇか」

この骸担ぎは、人情深い上に詩人だ。幸せになって欲しい。

「本物の【白】を見たのはオランピア様が初めてだったんだよ。全部真っ白ってのはちょっと信じられなかったけど、いやぁ本当にどこもかしこも真っ白だよなぁ。もしかしたら大事なところも白いのかねぇ、一度くらい拝んでみてぇな、へへへっ」

前言撤回。そんな不謹慎なことを言うと幸せになれないよ、呪いを受けるよ。

「そうだ、天女島っていえばよ。昔は満月に舟が出たらしいぜ。それに乗り込むと島で美しい女が待ってたんだとよ。でももう、みんな死んじまったからなぁ」

そう───死んでしまった。あの夜に、彼女を残して、みんなみんな。

あの紅く染まった月を、海を、僕は絶対に忘れない。

だからこそ、今度こそ、彼女には絶対に幸せになって欲しい。

「お、そろそろ骸の浜だ。よろしく頼むぞ、弔い屋」

どうも有難う。あなたは少しお喋りだけどきっと悪い人ではないから、やっぱり幸せになってね。

「きゃぁっ!?」

突然、大きな波がきて舟が大きく傾いた。僕は咄嗟に彼女を庇う。

「大丈夫だった? 何処かぶつけたりはしなかったよね?」

「だ、大丈夫……っ」

良かった、怪我はなさそうだ。僕の大切な、大切な貴女。

「ヒ、ヒムカ? もう……大丈夫だから」

あれ?柔らかい?

僕の下に彼女がいて、僕の掌に彼女の首筋が触れている。

どうしてこんなに熱いんだろう?

どうしてこんなに甘い匂いがするんだろう?

すぐ側に、彼女の白い頬があった。

そっと触れると滑らかで少しだけ湿っていて、いつまでも触れたくなった。触れずにいられなかった。

そっと、そっと、初めて触れるもの。

この世界の何よりも誰よりも尊くて美しいもの。

だから本当は僕なんかが触れてはいけないはずなのに、触れずにいられなかった。

指でなぞっていると、彼女の頬が更に熱くなってゆくのが分かった。でもそのあたたかさがひどく快くて、愚かな僕はもっと触れてしまう。

『ヒムカ、晶を集めてくれるのは嬉しいし、有り難いわ。でも、いきなり誰かを晶にするなんて言わないで。貴方の仕事は、誰かの命を奪うことではないでしょう?』

そう、彼女は確かにそう言っていた。

何故こんなふうに熱いの?

何故こんなにも柔らかいの?

貴女は───貴女は───誰?