――携帯が着信を告げる。

犬戒響の携帯電話は、ひどく実務的な連絡ツールとして使われている。

その理由は、私的な都合で彼に連絡を取れる人物が存在しないためだ。

国立緑尾学園高等学校に通う生徒には、それぞれ出席番号が割り振られたPCアドレスが与えられる。

クラスメイトから受ける最低限の学生らしい連絡や、授業内容に関する教師からの通達はそちらで充分に確認できる。

だから彼は、誰にも私用のアドレスを教えたことがない。

「――犬戒だ」

通話ボタンを押し、淡白な声で儀礼的に名乗る。

「ああ、高校にいる。指定時間外の連絡は避けてほしいんだが」

棘のある口調で言いながら、犬戒はまだ誰もいない教室を出た。

気の早い生徒はそろそろ登校してくる時間だ。

「定時報告は済ませたはずだ。まだ、何か?」

携帯のディスプレイに映る人物は彼の嫌味に動じない。

「……ああ。今のところ、変化の兆しは見られない」

通話相手の口上を『聞き流して構わない話か』と内心で判断しつつ、犬戒はそれと見えないような真面目腐った顔で適当な相槌を打つ。

静まり返った廊下に響くのは、その声と彼が立てる靴音だけだった。

「『鬼崎刀真』?」

通話を始めてから初めて、犬戒の表情に変化が生まれる。

「彼女のクラスに?」

即座に肯定が返され、犬戒は僅かに沈黙した。

相手の目的は容易に推測できる。変化が生まれないなら、自ら起こそうというのだ。

「新たな協力者、というわけか」

呟いた声音は抑えきれず皮肉なものとなる。

やがて専門棟に差しかかると犬戒は足を止めた。

目的地は『ここ』だ。

これ以上、歩き続ける理由はない。

「その鬼崎とやら、信用できるのか?」

彼の問いに通話相手は、肯定とも否定とも取れる返答をした。

婉曲的な言い回しは相手の癖だが、犬戒は予測した通りの意味を汲み取る。

つまり問題は、信じられるかどうかではなく、利用できるかどうかだけなのだ。

「――また連絡します、では」

携帯のディスプレイに慇懃無礼な笑顔を向けて、犬戒は強引に通話を終了する。

それは、背後から歩み寄る靴音を察知したためだった。

「あ……。すみません、電話中だったんですね」

犬戒が振り返ると、鴉取駿が申し訳なさそうな顔で立っていた。

用務員が見過ごしたのか、廊下の窓はひとつだけ開いている。

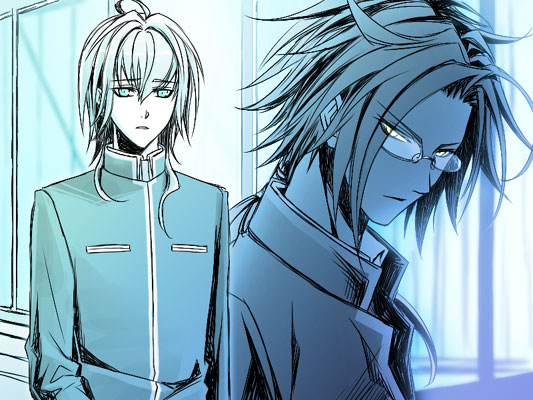

そこから吹き込む風が鴉取の髪をさらりとなびかせた。まるで絹糸のように美しい髪だ。月並みな比喩が似合うほど、鴉取は『綺麗』な姿かたちの人物だった。

「単なる無駄話だ」

犬戒は携帯をしまうと面倒そうに答える。

彼を呼び出したのは犬戒だし、彼は時間通りに約束の場所へ来た。

いかに重要な話をしていたとしても鴉取に非はない。

「奴らは必要以上に手駒の動きを監視したがる」

「…………!」

連絡がどこからのものか匂わすと、鴉取は表情を硬いものにした。

だが、さしたる間を置かず、腹を決めたように相手を見据える。

「犬戒先輩。……僕に、何の用があるんですか?」

鴉取が立ち直るまでの時間は、犬戒の予測よりもずいぶんと早い。

見た目ほど弱くもないのかと失礼な感想を抱きつつ、犬戒は唇の端を持ち上げて軽く笑ってみせる。

「挨拶しようと思っただけだ。いずれ、仕事を共にすることもあるだろうしな」

含みのある口調で答えられ、鴉取は押し黙った。

本当にそれだけだろうか。

「おまえが寒名に招かれたのは【天意の巫女】の口添えだろう?」

釈然としない様子の鴉取を見て、犬戒は笑みを湛えたまま言葉を続けた。

「一体、何が気に入られたんだろうな」

「……僕は、ただ……」

彼女が気に入ったというなら自分より『弟』のほうだろう。

だが、鴉取は弟の存在を言い訳にしたくなかった。

「【力】があるだけです。……ただ、それだけです」

まるで、それが忌むべきことのように吐き捨てる。

「なるほど、よくわかった。おまえは馬鹿ではないらしい――」

犬戒から冷えた視線を受けて、鴉取は値踏みされているような気分になる。

実際のところ、彼は鴉取が受けた印象より、もっと露骨に『鴉取が利用できるか否か』を検討しているところだった。

だが、彼らの集中を削ぐように、強い風が音を立てて吹き込んでくる。

結論を出すのは少し早いか、と犬戒は思考を中断して視線を移す。

窓から見える校門の辺りを勤勉な学生たちが歩いていた。

もう校内に人が増え始める時間だ。

「……犬戒先輩」

彼の視線の先を追って鴉取が眉をひそめる。

犬戒が見ているのは藤森沙弥という名の少女らしい。

背の高い青年――鴉取は知らないが、大蛇凌だ――と共に校舎に向かっている。

「藤森さんがどうかしたんですか?」

鴉取が若干の警戒を込めて訊ねると、犬戒は鼻の先でせせら笑った。

「知り合いか? 見かけによらず手が早いな」

「そ、そういうのじゃありません! 藤森さんとは、温室で偶然会っただけで……」

彼女を変に巻き込みたくなくて、鴉取は咄嗟に否定した。

しかし、余計な情報を明かすのは不味いような気がして言葉を濁す。

「……彼女のことは、よく知りません。犬戒先輩こそ、藤森さんの知り合いなんですか?」

「ああ。何かと気になって、な」

慎重に問いかける鴉取に対して、犬戒は至極あっさりと頷いてみせた。

「気になる……?」

「はっきり言わせたいのか?」

犬戒は、藤森沙弥から視線を外す。

肩越しに鴉取を振り返りながら、やはり唇を歪めて簡潔に告げた。

「好きなんだ」

「――――」

鴉取は、妙に納得していた。

この男が信用できない理由がわかった気がする。

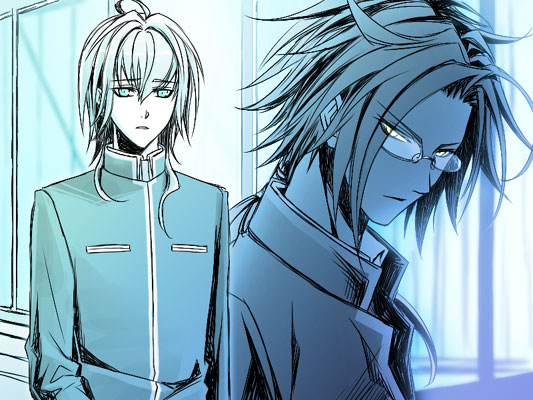

こうして話している間、ずっと、犬戒の目は笑っていない。

いかに口元が綻んでいようと、その瞳は感情を凍てつかせたままだ。

「どうした? 『信じられない』という顔だな」

「ええ。正直、意外でした」

鴉取は小さく苦笑しながら素直に頷いた。

追及しても、どうせ犬戒は答えないだろう。

……藤森沙弥は、優しい、ただの女の子だ。

まさか『彼ら』に目をつけられることはないだろう。

そう思いながらも、胸中から不吉な予感が消えることはない。

鴉取は、その姿が校舎に消えるまで、彼女のことを見つめ続けていた。

犬戒響の携帯電話は、ひどく実務的な連絡ツールとして使われている。

その理由は、私的な都合で彼に連絡を取れる人物が存在しないためだ。

国立緑尾学園高等学校に通う生徒には、それぞれ出席番号が割り振られたPCアドレスが与えられる。

クラスメイトから受ける最低限の学生らしい連絡や、授業内容に関する教師からの通達はそちらで充分に確認できる。

だから彼は、誰にも私用のアドレスを教えたことがない。

「――犬戒だ」

通話ボタンを押し、淡白な声で儀礼的に名乗る。

「ああ、高校にいる。指定時間外の連絡は避けてほしいんだが」

棘のある口調で言いながら、犬戒はまだ誰もいない教室を出た。

気の早い生徒はそろそろ登校してくる時間だ。

「定時報告は済ませたはずだ。まだ、何か?」

携帯のディスプレイに映る人物は彼の嫌味に動じない。

「……ああ。今のところ、変化の兆しは見られない」

通話相手の口上を『聞き流して構わない話か』と内心で判断しつつ、犬戒はそれと見えないような真面目腐った顔で適当な相槌を打つ。

静まり返った廊下に響くのは、その声と彼が立てる靴音だけだった。

「『鬼崎刀真』?」

通話を始めてから初めて、犬戒の表情に変化が生まれる。

「彼女のクラスに?」

即座に肯定が返され、犬戒は僅かに沈黙した。

相手の目的は容易に推測できる。変化が生まれないなら、自ら起こそうというのだ。

「新たな協力者、というわけか」

呟いた声音は抑えきれず皮肉なものとなる。

やがて専門棟に差しかかると犬戒は足を止めた。

目的地は『ここ』だ。

これ以上、歩き続ける理由はない。

「その鬼崎とやら、信用できるのか?」

彼の問いに通話相手は、肯定とも否定とも取れる返答をした。

婉曲的な言い回しは相手の癖だが、犬戒は予測した通りの意味を汲み取る。

つまり問題は、信じられるかどうかではなく、利用できるかどうかだけなのだ。

「――また連絡します、では」

携帯のディスプレイに慇懃無礼な笑顔を向けて、犬戒は強引に通話を終了する。

それは、背後から歩み寄る靴音を察知したためだった。

「あ……。すみません、電話中だったんですね」

犬戒が振り返ると、鴉取駿が申し訳なさそうな顔で立っていた。

用務員が見過ごしたのか、廊下の窓はひとつだけ開いている。

そこから吹き込む風が鴉取の髪をさらりとなびかせた。まるで絹糸のように美しい髪だ。月並みな比喩が似合うほど、鴉取は『綺麗』な姿かたちの人物だった。

「単なる無駄話だ」

犬戒は携帯をしまうと面倒そうに答える。

彼を呼び出したのは犬戒だし、彼は時間通りに約束の場所へ来た。

いかに重要な話をしていたとしても鴉取に非はない。

「奴らは必要以上に手駒の動きを監視したがる」

「…………!」

連絡がどこからのものか匂わすと、鴉取は表情を硬いものにした。

だが、さしたる間を置かず、腹を決めたように相手を見据える。

「犬戒先輩。……僕に、何の用があるんですか?」

鴉取が立ち直るまでの時間は、犬戒の予測よりもずいぶんと早い。

見た目ほど弱くもないのかと失礼な感想を抱きつつ、犬戒は唇の端を持ち上げて軽く笑ってみせる。

「挨拶しようと思っただけだ。いずれ、仕事を共にすることもあるだろうしな」

含みのある口調で答えられ、鴉取は押し黙った。

本当にそれだけだろうか。

「おまえが寒名に招かれたのは【天意の巫女】の口添えだろう?」

釈然としない様子の鴉取を見て、犬戒は笑みを湛えたまま言葉を続けた。

「一体、何が気に入られたんだろうな」

「……僕は、ただ……」

彼女が気に入ったというなら自分より『弟』のほうだろう。

だが、鴉取は弟の存在を言い訳にしたくなかった。

「【力】があるだけです。……ただ、それだけです」

まるで、それが忌むべきことのように吐き捨てる。

「なるほど、よくわかった。おまえは馬鹿ではないらしい――」

犬戒から冷えた視線を受けて、鴉取は値踏みされているような気分になる。

実際のところ、彼は鴉取が受けた印象より、もっと露骨に『鴉取が利用できるか否か』を検討しているところだった。

だが、彼らの集中を削ぐように、強い風が音を立てて吹き込んでくる。

結論を出すのは少し早いか、と犬戒は思考を中断して視線を移す。

窓から見える校門の辺りを勤勉な学生たちが歩いていた。

もう校内に人が増え始める時間だ。

「……犬戒先輩」

彼の視線の先を追って鴉取が眉をひそめる。

犬戒が見ているのは藤森沙弥という名の少女らしい。

背の高い青年――鴉取は知らないが、大蛇凌だ――と共に校舎に向かっている。

「藤森さんがどうかしたんですか?」

鴉取が若干の警戒を込めて訊ねると、犬戒は鼻の先でせせら笑った。

「知り合いか? 見かけによらず手が早いな」

「そ、そういうのじゃありません! 藤森さんとは、温室で偶然会っただけで……」

彼女を変に巻き込みたくなくて、鴉取は咄嗟に否定した。

しかし、余計な情報を明かすのは不味いような気がして言葉を濁す。

「……彼女のことは、よく知りません。犬戒先輩こそ、藤森さんの知り合いなんですか?」

「ああ。何かと気になって、な」

慎重に問いかける鴉取に対して、犬戒は至極あっさりと頷いてみせた。

「気になる……?」

「はっきり言わせたいのか?」

犬戒は、藤森沙弥から視線を外す。

肩越しに鴉取を振り返りながら、やはり唇を歪めて簡潔に告げた。

「好きなんだ」

「――――」

鴉取は、妙に納得していた。

この男が信用できない理由がわかった気がする。

こうして話している間、ずっと、犬戒の目は笑っていない。

いかに口元が綻んでいようと、その瞳は感情を凍てつかせたままだ。

「どうした? 『信じられない』という顔だな」

「ええ。正直、意外でした」

鴉取は小さく苦笑しながら素直に頷いた。

追及しても、どうせ犬戒は答えないだろう。

……藤森沙弥は、優しい、ただの女の子だ。

まさか『彼ら』に目をつけられることはないだろう。

そう思いながらも、胸中から不吉な予感が消えることはない。

鴉取は、その姿が校舎に消えるまで、彼女のことを見つめ続けていた。